到大厂实习工作“内推”10万元起步?教育部:毕业季警惕求职陷阱

据中国青年报5月27日报道,来自南方一所“双非”院校(指非“双一流”建设高校)的大三学生王梦琪,近期经历了一次令人难忘的“求职”经历:想尽快拥有几段外企实习经历的她发现,原来帮她“内推”的是一家中介机构,她需要支付一笔10万至20万元的内推费用!她意识到自己陷入了当下流行的“付费内推”骗局,立即举报了对方。

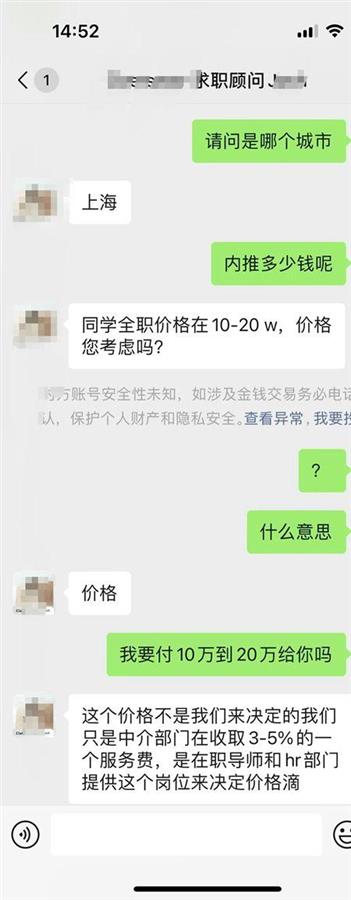

受访对象与中介机构聊天记录截图(图源:网络)

你想得到“内推”,中介想收割培训费

王梦琪及时醒悟止损,而法学硕士董绮却交了一笔培训费,盼着求职培训机构向国企“内推”她。

董绮是一名法学硕士研究生,今年面临毕业找工作。她报名参加了线上的求职培训,她第一次交12800元,第二次交27000元。

据董绮介绍,交了27000元后,公司向其提供了一些学习资料、视频课程、面试模拟和岗位匹配等服务,但未进行任何关于求职电网或烟草公司的专项培训,也未获得任何企业的“内推名额”。

“第二次交费的时候,销售人员说会提供向国网和烟草‘内推’的名额,不用笔试,直接去面试就行。”董绮说,交费五个月了,她至今未收到用人单位的面试通知,现在后悔相信了销售人员的“虚假宣传”。

4月29日,涉事公司相关负责人告诉澎湃新闻,该公司并不存在“内推”名额,将针对投诉情况进行调查处理,“我们企业肯定不会有这种承诺。如果存在这种问题,我们会对相关人员进行处罚”。

当日下午,董绮称公司已联系她,对方愿意退回第二次收费金额中的25000元。

找工作不顺利的李浩然,也是“病急乱投医”,花了3.68万元参加了机构的一个计划。中介向李浩然保证,他将在3个月内拿到工作录用书。

这3个月里,李浩然享受到了机构承诺的“专家讲课”——讲授的内容包括面试和简历投递过程中的技巧等,但李浩然发现,这些内容实际上与公共平台上发布的学习资源和技巧没什么差别。此外李浩然还发现,机构宣传的那些内推渠道,事实上也就是一些网上的公共信息。

花钱买到的服务和信息只是网络上的公共资源,这还是第一层,有些学生花了大价钱所得到的“offer”对自己个人的发展毫无意义。

留学机构提供的到知名外企实习“一条龙服务”广告,同样吸引了大三学生张晨。“双非”本科背景的他支付了十多万元的中介费后,中介描画出的梦幻泡泡,轻轻一捅就破了。

张晨到了那个所谓的著名广告公司之后才发现,自己每天的工作都是整理表格、文书等琐碎杂活,毫无锻炼可言。

按照张晨所交的费用,可以享受到高阶服务。“中介告诉我,除了实习机会和证明外,还可以参与高校的科研项目,甚至获得教授的推荐信。”张晨说道。

但是,收到实习证明后,张晨向中介询问背景调查时,中介的回复就很含糊了:“支持背景调查,但不能作为入职该公司的经历背景。”了解之后张晨才明白,自己的实习并未记录在公司的人事系统中,所谓的支持背景调查也仅是支持对“导师”所进行的背景调查而已。这里的“导师”就大有文章了,不少反映“付费内推”骗局的博主透露,这些所谓的“导师”有的就是公司最为普通的职员,甚至有的只是与公司签署劳务派遣合同的临时工。张晨多方维权,但还没有结果。

教育部专门发文提醒“内推陷阱”

今年4月,教育部专门发布了提示,提醒大学生要警惕“付费内推”“实习生套娃”“虚假招聘”“非法传销”等求职陷阱。几天前,教育部再次发布“求职提示”:“距毕业生离校不足两个月时间,正值高校毕业生求职关键期,一些不法分子打着招聘的幌子挖‘坑’设陷,诈骗钱财、盗用信息、诱导犯罪等现象时有发生,严重损害毕业生就业权益”,提醒广大学生要严防非法职业中介陷阱、严防招聘收费陷阱、严防招聘诈骗陷阱、严防“猫腻”合同陷阱等4类陷阱。

其实,“内推”在就业市场上并非新现象,是指在职员工推荐熟悉的人才进入自己的公司工作。内推一般不涉及任何费用,并且推荐人通常是基于对候选人的了解与信任,而非金钱关系。

近日,教育部也提示高校毕业生在求职过程中,要增强“三个意识”,即“风险防范意识”“信息安全意识”和“依法维权意识”。

很多高校也注意到社会上出现的这些现象,并纷纷采取举措来改进学生的实习体验和就业准备,避免学生落入类似的求职陷阱。以北京第二外国语学院为例,该校就业指导老师周一桐介绍,首先,针对学生的实际业务和专业能力培训,学校将提供更实际、更合理的就业指导,以提升学生解决实际问题的能力;其次,学校将加强与用人单位的联系和协作,共同关心和培养学生,让他们在实习中学习到真正有用的技能。(文中学生均为化名)

编辑:汤吉宁 审核:黄玉龙